Mi sveglio e per prima cosa guardo la cerniera. È il mio lavoro. È splendida come sempre: bella lucente, statica. Guardo la cerniera da prima di imparare a parlare. Da prima di saper camminare. È la mia vocazione. O così ha deciso chi mi guardava guardare la cerniera.

Nel letto faccio scivolare i piedi verso il calore del mio compagno ma trovo solo uno spazio vuoto, le lenzuola fredde. Mi volto dall’altro lato, Leon non è in cabina. Dalle crepe sul soffitto filtra una luce bluastra, non è ancora giorno, potrei dormire un altro po’. Chiudo gli occhi. Leon dev’essere in cucina, a prepararmi dell’avena per colazione, un tè caldo, senz’altro mi sveglierà in tempo per la funzione.

Mi si aprono gli occhi: ho troppa fame per continuare a dormire. Leon deve aver incontrato qualcuno, forse si è fermato a chiacchierare. A differenza mia, Leon parla con tutti

L’avena cresce sul tetto della barca. Leon ne va molto orgoglioso. L’orto è la sua vocazione. A volte scherzando gli dico che quelle piante saranno le sorelle dei figli che avremo. Ma lui mi fa il segno della diagonale e sussurra: shh, non dire così, le piante noi le mangiamo.

Mi si aprono gli occhi: ho troppa fame per continuare a dormire. Leon deve aver incontrato qualcuno, forse si è fermato a chiacchierare. A differenza mia, Leon parla con tutti. Tranne con Hans. Ormai nessuno parla più con Hans. È troppo fuori di testa. Gli lasciamo il cibo fuori dalla porta. Non io, le zie. Le zie posano il vassoio e corrono via subito dopo aver suonato il campanello, per non vederlo nudo, per non sentirlo filosofeggiare. Ho paura che lo cacceranno il giorno che non sarà più capace di fare i calcoli. Una barca mobile ha bisogno di un capitano. Una barca statica di un ingegnere.

Mi alzo, mi vesto e piego le lenzuola molto lentamente, lisciando tutto con cura, con i palmi di entrambe le mani. Leon arriverà da un momento all’altro con la mia colazione. Mi piace questa sua nuova ossessione di farmi mangiare bene. È un po’ come avere mia madre di nuovo qui. Quando ormai non c’è più traccia del letto e lui non è ancora tornato, spazzo con cura tutta la cabina, anche se non è il mio lavoro.

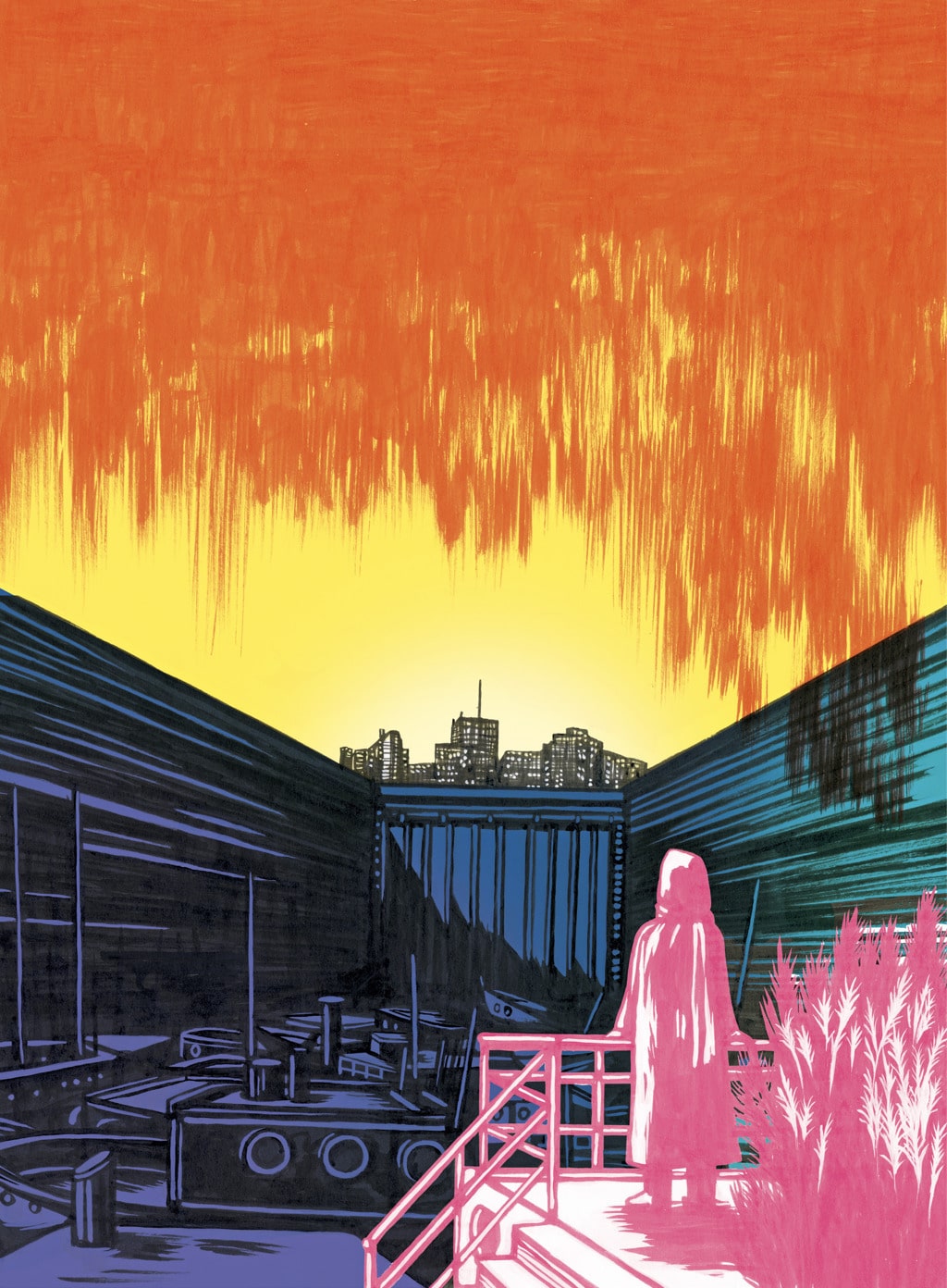

La mia cabina non è davvero una cabina. È una barca intera, quella dei miei genitori. È legata ad altre imbarcazioni per costruire l’insediamento che chiamiamo “la nostra barca” ma che non è davvero una barca. La mia cabina è la mia casa ma è anche il tempio della nostra barca, la cappella, il luogo dove la gente viene a vedere la cerniera. Non permettiamo che la tocchino, ovviamente. Solo io posso toccare la cerniera. Mi avvicino, la saluto con entrambe le mani. In realtà, la cerniera vera e propria è più alta di me e di fatto costituisce la parete nord della mia cabina, ma c’è un perno sporgente, grande circa quanto la testa di un uomo, ed è quella parte che tutti hanno finito per chiamare La Cerniera, me compresa. Il perno salta agli occhi anche per quanto è lucido, a differenza dell’enorme meccanismo di apertura del ponte che negli anni si è ossidato. Lucido per lo sfioramento delle mie mani, per la cura che sempre gli riservo, per l’adorazione dei suoi molti fedeli. Dopo aver reso omaggio alla cerniera, nascondo le lenzuola, arrotolo il materassino, sistemo addirittura tutte le sedie, anche se questo è il lavoro delle zie. La prima funzione è alle dieci del mattino, ma la sala dev’essere pronta sempre un po’ prima perché di solito i fedeli più disperati arrivano presto.

Ipotenusa!

Sì?

C’è una fedele che ti aspetta, mi dice una zia attraverso la porta.

Non ha nemmeno fatto giorno, le dico.

È solo nuvoloso, mi corregge lei.

Che aspetti la prima funzione, dico.

La zia si schiarisce la voce. Le apro la porta e mi sussurra: Ha portato dei semi.

Falla entrare, le dico.

E Leon dov’è?

È già uscito.

Ah, dice lei guardando la sala già pronta alle mie spalle. Mi fa il segno della diagonale e va a prendere la fedele. Io mi sistemo il vestito lisciandolo con i palmi delle mani.

Il mio lavoro è pregare la cerniera. All’inizio pregavo perché girasse. Ora invece prego per qualsiasi cosa. Per quello che mi chiedono. Per quello che pagano.

La fedele è una donna minuta, con i capelli lunghi e lisci. Quando apro la porta ha già le braccia sollevate all’altezza del petto, piegate, un avambraccio sull’altro, le dita di ogni mano a toccare il gomito opposto. Appena mi vede abbassa gli occhi e poi, con il gomito destro posato sulla mano sinistra, a mo’ di cerniera, solleva la mano destra disegnando un arco con le dita fino a formare una diagonale. È il segnale dei miei fedeli. Lei lo ha appena imparato. Lo so perché lo riproduce lentamente, tremando per l’agitazione. È una dei disperati, ha fatto molta strada per arrivare qui.

Se la cerniera girasse, il ponte a cui siamo attraccati si aprirebbe, formando un triangolo rettangolo e liberandoci dalla prigione a cielo aperto che è il nostro insediamento. Per questo io mi chiamo Ipotenusa. Per questo qui ci salutiamo facendo la diagonale.

La invito a sedersi. La zia ci serve un tè. Io spero che il mio stomaco non cominci a brontolare. La donna viene da un altro continente con il sogno di raggiungere quello che c’è proprio oltre il nostro ponte. Vuole che io preghi perché la cerniera si apra. Cerco di nascondere il mio stupore, ormai quasi nessuno arriva con la richiesta originaria. La maggior parte dei fedeli non si crede degna di un miracolo, chiedono solo di migliorare quello che già hanno. La zia è rimasta in piedi accanto alla porta e da quell’insolita sorveglianza capisco che devo metter su uno show come si deve. La fedele ha portato qualcosa di prezioso, semi di chissà quale pianta, che faranno contentissimo Leon e daranno da mangiare a tutti qui sulla barca. Perfetto. Sono qui apposta.

Quando il ponte ha smesso di aprirsi, ancora si riusciva a passarci sotto in gommone, o perfino a nuoto, anche se la corrente del fiume è forte e parecchia gente ha perso la vita nell’impresa. Poi le acque hanno cominciato a salire, e ora non abbiamo più dove andare. Si è creata accidentalmente una chiusa e noi siamo rimasti, appunto, chiusi qui. A est e a ovest ci sono i muraglioni che il continente ha eretto per proteggersi dalle inondazioni. A nord c’è il ponte, sorvegliato notte e giorno. A sud la lunga fila di barche che continuano ad arrivare, attirate dal mito di una frontiera che non esiste più da tempo. Si uniscono al nostro insediamento perché non hanno alternative. Quelli che arrivano fino alla mia cabina hanno percorso molti chilometri. Vengono a implorare la cerniera. Io ascolto tutti. E prego per loro. È il mio lavoro. Non so fin dove arriva la fila. Ogni volta che domando, mi rispondono: Fino al mare.

La donna minuta viene dal mare. Le trema la voce. La ascolto e quando finisce di parlare mi inginocchio a terra. Poso le mani sulla cerniera. Mi concentro sulle mie ginocchia, immagino che si fondano con le assi del pavimento. Il primo passo è sempre dissolvermi. È il mio lavoro.

Quando il ponte ha smesso di aprirsi, la barca dei miei genitori è rimasta bloccata proprio lì davanti, ma per mia madre attraversare in gommone sarebbe stato troppo rischioso: era incinta. Così sono rimasti lì ad aspettare aiuto insieme a una squadra di ingegneri che alla fine hanno superato il ponte a nuoto, lasciando indietro tutte le loro cose, i loro strumenti, e anche Hans, che ha una gamba sola e non ce l’avrebbe fatta. Dopo qualche tempo, Hans ha legato il suo peschereccio alla barca dei miei. Ha anche assistito lei nel parto e ha spiegato a lui che l’enorme pezzo di acciaio accanto la nostra barca era la cerniera principale del meccanismo che faceva sollevare il ponte. In pochissimo tempo, mio padre ha fatto di quella cerniera un santuario, e ci ha costruito intorno la nostra casa.

La invito a sedersi. La zia ci serve un tè. Io spero che il mio stomaco non cominci a brontolare. La donna viene da un altro continente con il sogno di raggiungere quello che c’è proprio oltre il nostro ponte. Vuole che io preghi perché la cerniera si apra

La prima volta che ho posato le mani sulla cerniera avevo cinque anni e ho sentito, in quest’ordine: le ginocchia fondersi con le assi del pavimento, la testa svuotarsi, la mia intera persona dissolversi, e il perno della cerniera che cominciava a girare sotto le mie mani. Sta girando!, ho gridato, prima di svenire. Quando mi sono risvegliata, la cerniera non si era mossa di un millimetro, ma io mi ero convertita: l’avevo visto con assoluta chiarezza. L’avevo sentito.

Ora penso che poteva benissimo essere l’effetto di una febbre.

A sette anni già controllavo il rituale a comando. Sapevo dissolvermi, iperventilare fino ad andare in trance e sentire la cerniera girare. La maggior parte delle volte svenivo, ma solo dopo aver gridato, con le due manine incollate alla cerniera: Sta girando! Non ci sono dubbi, dicevo quando tornavo in me, confusa, convinta che questa volta avesse girato davvero, che questa volta fosse reale. Sembra sempre così reale.

Sta girando!, grido prima di cadere esausta sul pavimento. La donnina mi fa la diagonale e scivola fuori, piangendo di emozione, sospinta dalla zia che le dice che ora io devo riposare. Quando se ne vanno, mi risiedo. Mi gira la testa. Devo davvero fare colazione.

Alla nostra barca, fatta di molte barche legate tra loro, abbiamo dato i nomi delle parti di un’imbarcazione più grande. Di una portacontainer, di una nave da crociera, di qualcosa che di fatto potesse navigare. La nostra barca è precaria, artefatta, non si sposta ma galleggia. Per ora, galleggia. Le singole barche si sono allora chiamate cabine; e i loro tetti, collegati, sono la coperta. La prua è una piccola piattaforma dove abbiamo costruito una torre di vigilanza. E ce n’è un’altra a poppa. Tutto il materiale l’abbiamo ricavato smantellando le barche che non ce la facevano più, o i cui abitanti non ce la facevano più, oppure volevano unirsi a noi per protezione, o per fede, perché li convincevamo con quelli che i miei genitori chiamavano “piani” e “missioni”, e che non erano altro che disperazione, pura suggestione, ora lo so. Al centro di tutto c’è la cucina, dove le zie lavorano senza sosta. Se la cappella è il cuore della barca, la cucina sono le mani. Nessun altro nell’insediamento produce la quantità di cibo che gestiamo noi. Appena entro mi fanno posto a tavola, mi porgono un piatto. Ma in cucina Leon non c’è. Né a colazione, quando mangio sola e inquieta, né a pranzo, a cui arrivo esausta dopo la funzione delle dieci. Mi siedo fra le zie.

Com’è andata?, mi chiede una.

Era strapieno, le dico, dopo sono rimasta a pregare per un’altra ora e mezza.

A metà pomeriggio salgo nell’orto. Di solito non ci vengo mai. Il ponte di coperta è fatto di lamiere e assi posate sopra le cabine: è piuttosto robusto e in buono stato, ma io ho sempre la sensazione che potrei scivolare e cadere nell’acqua infida del fiume

La zia mi versa ancora un po’ d’acqua, mi tocca la testa con la mano e mi fa la diagonale prima di ritirarsi. Non le spiego che ho passato quell’ora e mezza a pregare per compensazione. È una veterana, lo sa già. E sa anche che di questo non si parla mai a voce alta.

Mangio il più lentamente possibile, ma di Leon nessuna traccia. Devono esserci dei problemi nell’orto. L’umidità, i gabbiani, qualche insetto. Più tardi lo prenderò in giro, gli dirò: Continui a ripetere che devo mangiare bene e poi tu ti metti a saltare i pasti? Guarda che anche il padre dev’essere in forze! Lui non sorriderà, così per farmi perdonare gli metterò le mani sulle guance, e gli darò un bacio lungo, lungo.

Quando il ponte ha smesso di aprirsi e i miei genitori sono rimasti bloccati, gli argini del nostro fiume erano alti solo un paio di metri. Per trasformarli nei muraglioni di oltre sei metri che sono ora è stato necessario un intervento rapido, violento, di emergenza. Bisognava difendersi dall’acqua che saliva, bisognava contrastare decenni di negazionismo in poche settimane. È chiaro che tutto è andato piuttosto male. Che sono morte molte persone. Ma – immagino che per giustificarsi si dicano questo – che più persone ancora sono state salvate. Eppure da qui sotto è difficile non sentire che in parte si sono trincerati anche per lasciarci fuori. Sappiamo da fonti attendibili che avrebbero potuto salvare anche noi. Con l’innalzarsi dei muraglioni tutti i progressi che i miei genitori avevano ottenuto negli anni – tutto quel negoziare, quel pianificare – sono andati perduti. Da allora siamo un insediamento senza legge né speranza. Possiamo sperare di essere reintegrati nel continente solo con l’apertura del ponte. Ma per aprire il ponte serve la benzina. E di benzina non ce n’è più da molto tempo. La nostra unica speranza è un miracolo. Il mio lavoro è pregare per quel miracolo. O questo era, all’origine, il mio lavoro. Ora devo anche pregare al contrario, per compensare.

Non avevo mai fatto il riposino dopo pranzo, ma adesso il mio corpo condiviso ne ha bisogno. Dormo e sogno e, quando mi sveglio, sto sorridendo. Ma il sorriso svanisce subito quando mi affaccio all’oblò: il cielo è ancora nuvoloso e sulla meridiana del muraglione leggo che sono quasi le quattro. Manca poco alla seconda funzione.

Celebro tre volte al giorno: alle dieci, alle quattro e alle otto. Sei volte al giorno nei fine settimana. Sessioni private solo se la paga è eccezionale. A ogni funzione possono partecipare circa quaranta persone e preghiamo in gruppo. Se qualcuno chiede che il ponte si apra devo fare il rituale e poi, quando se ne va, devo pregare per compensazione mentre le zie lavano il pavimento cancellando le tracce dei fedeli intorno a me.

La funzione delle quattro è meno affollata di quella delle dieci, ma uno dei fedeli puzza. È seduto in prima fila. Gli altri prendono le distanze, io però non ho altro posto dove stare. Faccio il possibile per non vomitare durante il sermone. Una delle zie fa un cenno a una guardia che mi avvicina una sedia. Quando i fedeli se ne vanno qualcuno brucia dell’incenso, ma non fa che peggiorare la mia nausea. È frustrante sentirsi così. Noi lupi di mare non abbiamo mai avuto di questi problemi.

Leon dov’è?, mi chiede la zia.

Nell’orto, rispondo, tanto per dire qualcosa.

Da ora in poi officerai da seduta, mi dice.

Io abbasso gli occhi, piena di vergogna. E di gratitudine.

Le zie sono commercianti, ma hanno un buon cuore. Convertono le vedove e riabilitano i giovani. Prendono dei ragazzi indolenti e pieni di rabbia e li trasformano in operai pacifici, anche se armati. Sempre armati. Come loro. Gli insegnano a sparare, a pregare, e ad apprezzare la soddisfazione di un lavoro ben fatto, che è tutto ciò che abbiamo. Al suo arrivo Leon era indifeso come gli altri, ma ben più agguerrito. Incendiario. Letteralmente. Da bambino era ossessionato dall’Operazione Fenice, un piano assurdo e suicida che consisteva nell’appiccare il fuoco all’insediamento nella speranza che il fumo avrebbe attirato l’attenzione del continente. A poco a poco gli è passata, per fortuna, ma di tanto in tanto ancora parla di attraversare il ponte da sotto con delle bombole di ossigeno. Gli ricordo che è proprio così che ho perso i miei genitori e allora si calma. I miei erano a capo di quella missione. Non li abbiamo mai più rivisti.

Sono state le zie a scegliere Leon per me. È il simbolo incarnato, l’esempio paradigmatico dei loro sforzi: da caso senza speranza quale era è diventato un modello. Un uomo perduto che oggi è una guida. Leon gestisce l’orto e l’addestramento delle nuove guardie. Le valuta, le sceglie, le educa. Mi è piaciuto dalla prima volta che l’ho visto togliersi il velo. In ogni caso le zie hanno sempre sorvegliato ogni nostro incontro. Sono il loro bene più prezioso. Solo quando ho smesso di sanguinare ogni mese gli hanno permesso di vivere con me. Ma non abbiamo certo intenzione di rivelargli della compensazione, né loro, né io.

A metà pomeriggio salgo nell’orto. Di solito non ci vengo mai. Il ponte di coperta è fatto di lamiere e assi posate sopra le cabine: è piuttosto robusto e in buono stato, ma io ho sempre la sensazione che potrei scivolare e cadere nell’acqua infida del fiume. Appena mi avvicino alle colture i compagni di Leon guardano altrove. Sembra quasi che nascondano qualcosa, ma in realtà evitano sempre il mio sguardo. Nemmeno a me piace vedere loro: tutti coperti da un velo per proteggersi dal sole, fatta eccezione per gli occhi, con le mani affondate fra le radici e la pesante mitraglietta sulla schiena. Un male necessario, mi dicono le zie quando io protesto. Decido di andare a trovare l’unica persona che mi guarda negli occhi.

Oggi Hans non ha visto Leon in tutto il giorno. Mi dice: È ben strano, di solito mi porta sempre una porzione di ali di gabbiano. Hans è confuso. È parecchio tempo che Leon non lavora più friggendo gabbiani, che siamo tutti vegetariani. È confuso e nudo e molto magro. Il moncone all’altezza del ginocchio è bianchiccio, come screpolato. Però è anche contento di vedermi. Quando gli dico che sono incinta gli vengono gli occhi lucidi. Poi aggrotta la fronte con sospetto. Io rido. Non è suggestione, gli assicuro.

È stato Hans a insegnarmi cos’è la suggestione. Io non gli credevo, ma lui me l’ha dimostrato con un cavolo. Quando avevo dodici anni mi ha portato nella sua cabina, mi ha fatta inginocchiare davanti a un cavolo idroponico, mi ha chiesto di posarvi le mani sopra e fare il mio rituale completo. Mi è successo proprio come con la cerniera: sono riuscita a dissolvermi, a farlo girare, ne ero certa. Quando ho ripreso conoscenza e ho visto il cavolo a terra, ho preso a piangere sconsolata. Hans mi ha lasciata fare, per poi dirmi con dolcezza: Capire che non sei magica ti rende solo più potente.

Più tardi, quando sta per fare buio e Leon ancora non si vede, salgo di nuovo in coperta. Questa volta proseguo fino alla torre. Le guardie sono immobili come statue ma mi fanno la diagonale e, quando le incalzo, una di loro mi dice che oggi Leon non si è visto. Gli altri si limitano a sorvegliare il paesaggio. La vista da qui è incredibile. E spaventosa. Barche fino all’orizzonte. Così attaccate l’una all’altra che l’acqua non si vede. Persone come larve. Grida, risate, musica, baccano. Riscendo. Sono a metà della scala quando mi rendo conto che gli altri erano solo tre. A prua dovrebbero esserci sempre sette guardie, a tutte le ore.

Quando le zie hanno preso il controllo della barca hanno fatto sloggiare tutti tranne Hans e me. Hanno stabilito un nuovo ordine e me l’hanno spiegato chiaramente. Da quel momento avrei dovuto pregare per qualunque cosa i fedeli chiedessero. Mai gratis. E, dopo ogni rituale, pregare al contrario per compensare. Ho accettato. Non avevo alternative. E poi, in fondo, avevo sempre saputo che chiedere di distruggere l’unico mondo che conosci non ha molto senso. Per questo, da allora, prego a voce alta perché la cerniera giri. E poi, in silenzio, perché non si muova. Perché nulla cambi. Perché la nostra barca continui a essere sana e prospera. A modo nostro, viviamo trincerati anche noi. Dobbiamo proteggerci. E dobbiamo crescere.

Tutte le vedove e le zitelle dell’insediamento possono chiedere di entrare nell’ordine. Quando hanno guadagnato la nostra fiducia, sono io che devo persuaderle. Glielo spiego chiaramente. Questa cerniera, dico loro, è una replica. Quella vera è affondata. Questa non è fatta per girare. Ma se ti unisci a noi e mantieni il segreto, anche se è finta ti salverà la vita. È una menzogna pure questa. Certo che la mia cerniera è quella originale. È stata fatta per girare, per aprire il ponte tre volte al giorno, sei durante il fine settimana, e permettere il traffico delle barche. E certo che la mia cerniera ricorda le sue origini come noi ricordiamo di venire dalla terraferma, anche se non vi abbiamo mai messo piede. Ma affinché la mia cerniera giri ci vogliono 10.800 litri di benzina. Questa è la primissima cosa che si impara nella scuola improvvisata dell’insediamento. Aprire il ponte richiede sessanta vasche piene di benzina. Una vasca è una specie di grande secchio che si usava nel continente per farsi il bagno, prima che l’acqua diventasse contaminata e poi privatizzata. Era una festa dello spreco. In ogni vasca entravano centottanta litri d’acqua. Vale a dire che il nostro ponte ha bisogno di 180 x 60 litri di benzina per aprirsi. A scuola ci insegnano anche la storia dei ponti mobili. Il primo è stato costruito duemila anni avanti Cristo, in Egitto. Poi sono diventati di moda in Europa nel medioevo. I ponti mobili basculanti, come il nostro, li ha inventati Da Vinci. Qui nessuno ha i documenti, perciò si sentono un sacco di nomi bizzarri. Su tutti, il mio. Ma c’è una netta sovrabbondanza di Leo, Leon e Leonardo. Anche qualche Leonarda, perfino Leonard. Ho incontrato almeno un ragazzo che si chiama Diecimilaottocento. E poi conosciamo per filo e per segno i diversi tipi di ponte mobile. Ponte pieghevole. Ponte a traliccio mobile. Ponte a sollevamento, retrattile, sommergibile. Ponte girevole. Ponte levatoio. Quello che rende il ponte mobile basculante superiore agli altri è che non ha bisogno di un contrappeso. O che lo rendeva superiore un tempo: quando c’era la benzina. Ora lo rende inferiore, perché non c’è modo di forzarlo. Ma questo non è certo colpa di Leonardo. Né di Ipotenusa. Sappiamo da fonti attendibili che il continente potrebbe, se volesse, procurarsi 10.800 litri di benzina. Ma non gli interessa. Di tanto in tanto ci gettano enormi borsoni con estintori, medicine, anticoncezionali. Il continente è interessato solo a garantire che non diventiamo un focolaio di nuove malattie, che non ci diamo fuoco, e soprattutto che non ci riproduciamo.

Arrivando in cabina sento il bambino darmi un calcetto nella pancia. O forse me lo sono immaginato, ha solo venti settimane. Probabilmente è tachicardia. Sto tremando da quando ho contato le guardie a prua. C’è qualcosa che non va. O è solo suggestione? Cerco di respirare come mi ha insegnato una delle zie. La stessa che mi ha spiegato che se mi sale la paranoia quando Leon non c’è è per la scomparsa dei miei genitori, che un trauma lascia comunque delle tracce, anche se sei una semidivinità privilegiata. Quello che devo fare, mi dice sempre, è un bel respiro profondo.

Quando la zia ci ha confermato la gravidanza, ci ha spiegato anche cos’è la placenta. Per farlo ha usato la radice di una lattuga idroponica, con me e Leon che la guardavamo stupefatti. Ancora mi sembra incredibile, ma dentro di me c’è un grande pallone pieno d’acqua nel quale il bambino galleggia. Per ora, galleggia.

In fondo so che non avrei dovuto dire a Leon del bambino. Non così presto. È regredito. Ora vuole di nuovo raggiungere il continente. Gli ricordo che è impossibile, se il ponte non si apre. Dice che lui sa da fonti attendibili che se si entra per via aerea o arrampicandosi sul muraglione, ti separano subito dai tuoi figli. Gli dico che è una ragione di più per non voler andare. Mi dice: Non capisci, quello che dobbiamo fare è sbrigarci, attraversare finché il bambino è ancora nella pancia.

Respira, Ipotenusa.

Hans mi ha insegnato che l’espressione “da fonti attendibili” di solito nasconde una mancanza di prove, di documentazione. Perché se la tua fonte è attendibile, potresti citarla e basta. Io so da fonti attendibili che sul continente di benzina ce n’è ancora. So da fonti attendibili che ti tolgono i figli all’ingresso. So da fonti attendibili che nessuno ritiene più l’Operazione Fenice una soluzione praticabile o auspicabile.

Ma dopo un respiro profondo vado in iperventilazione.

E svengo.

Mi sveglia un prurito al naso. Una delle zie mi scuote per le spalle. Dalle crepe entra la luce ma non è notte né giorno, è un’altra cosa. Appena mi tiro su comincio a tossire. Due delle zie cercano di trascinarmi verso la porta ma io le respingo a calci. Raggiungo la parete sacra nonostante il fumo. Loro mi tirano per i piedi. Mi difendo. Alla fine se ne vanno, imprecando, e io cado in ginocchio. Rimasta sola, poso le mani sulla cerniera ma le allontano immediatamente. È calda! Forse si sta svegliando? Mi obbligo a ripoggiare le mani sulla cerniera e questa volta lascio che le mie ginocchia si fondano con le assi del pavimento. Dissolvermi è sempre il primo passo. Prego con tutte le mie forze. Non al contrario ma nel modo giusto. Come facevo da bambina. Come facevo prima che Hans mi facesse dimenticare che sono magica. Prego perché il continente, nel vederci bruciare, abbia pietà di noi. Perché aprano finalmente il ponte. Perché la mia casa affondi. Perché mio figlio si salvi. Prego e prego e… funziona. Per la prima volta nella mia vita la cerniera si muove fra le mie mani. Non c’è il minimo dubbio, è calda: questa volta è vero. Sta girando! ◆

Laia Jufresa è una scrittrice nata a Città del Messico nel 1983. Nel 2015 è stata selezionata tra i migliori venti scrittori messicani sotto i quarant’anni nell’ambito del progetto México20. In Italia ha pubblicato Umami (Sur 2017). Questo racconto è stato pubblicato in inglese sulla rivista Emergence Magazine con il titolo Be dammed . La traduzione è di Giulia Zavagna.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1646 di Internazionale, a pagina 36. Compra questo numero | Abbonati