Quando Safwan Daher, un rifugiato siriano, deve dire cosa pensa della sua nuova città, risponde ridacchiando che Duderstadt, una città vicino a Göttingen che pochi tedeschi saprebbero collocare su una mappa, è “noiosa”. Poco importa. Daher ha un buon lavoro come programmatore informatico, grazie al quale può permettersi un appartamento con tre stanze. Ne lascia una vuota, nella speranza che i suoi genitori possano lasciare la Siria e raggiungerlo. Trascorre il suo tempo libero con il fratello, che studia all’università di Göttingen. Il prossimo passaggio è la cittadinanza tedesca, per la quale ha appena fatto domanda.

Karam Kabbani, un attivista fuggito da Aleppo dopo essere stato torturato dagli sgherri di Bashar al Assad, se la passa peggio. Fumando una sigaretta dopo l’altra, racconta di cinque angosciosi anni trascorsi passando da un’agenzia a un’altra, costretto ad accettare lavori senza prospettive e senza che gli sia stata offerta alcuna assistenza per le sue ferite psicologiche. Il suo piano è lasciare la Germania appena possibile. “I tedeschi sono persone molto chiuse”, dice. “Nessuno vuole aiutare”.

Il 31 agosto 2015, mentre cresceva il numero di richiedenti asilo che entravano in Germania, Angela Merkel dichiarò: “Wir schaffen das” (più o meno, “possiamo gestire la cosa”). Pochi giorni dopo la cancelliera aprì le frontiere ai migranti intrappolati a Budapest: circa 1,2 milioni di persone raggiunsero la Germania prima che la chiusura dei confini nei Balcani e un accordo con la Turchia nel 2016 bloccassero questo flusso. Inizialmente la Germania ha gestito bene l’arrivo di migranti. Ma cinque anni dopo la sua esperienza d’integrazione presenta luci e ombre.

Dettagli controversi

A partire dai posti di lavoro. Nel 2015 un flusso di migranti, in gran parte giovani, appariva come una soluzione ideale per delle aziende tedesche alle prese con l’invecchiamento della forza lavoro. Il capo della Daimler preannunciò un “miracolo economico”. Le regole per i richiedenti asilo in cerca di lavoro furono semplificate, e il governo spinse 1,1 milioni di persone a frequentare corsi d’integrazione e di lingua. Entro il 2018, il 43 per cento dei richiedenti asilo in età da lavoro arrivati tra il 2013 e il 2016 aveva un impiego o seguiva un corso di formazione (rispetto al 75 per cento complessivo per lo stesso gruppo di età in Germania): una cifra migliore di quella dei profughi giunti dalla ex Jugoslavia negli anni novanta (merito anche di un mercato del lavoro più sviluppato).

I posti di lavoro si sono concretizzati lentamente, ma c’è stata un’accelerazione a mano a mano che le persone concludevano i corsi d’integrazione, il che lascia sperare che le cose miglioreranno in futuro. “Questi numeri non sono eccellenti, ma lasciano ben sperare”, dice Marlene Thiele, che dirige un progetto di aiuto organizzato dalla camera di commercio tedesca per le aziende che intendono assumere rifugiati.

Il quadro generale nasconde, però, alcuni dettagli più controversi. Appena la metà dei rifugiati presenti nella forza lavoro tedesca oggi ha impieghi qualificati, sebbene più dell’80 per cento di loro fosse occupato nel paese d’origine, secondo i calcoli di Herbert Brücker dell’Istituto per la ricerca del lavoro, la sezione ricerche dell’agenzia federale per l’impiego. Molti lavano piatti nei ristoranti o rifanno i letti negli alberghi, con poche prospettive di miglioramento di carriera (e maggiori possibilità di licenziamento a causa del covid-19). Ad avere difficoltà sono state soprattutto le donne, in particolare quelle spinte dalla cultura a pensare che il loro posto sia a casa. Molti dei nuovi arrivati, soprattutto da paesi come Eritrea e Iraq, erano funzionalmente analfabeti al momento dell’ingresso, e sono ancora molto lontani dal poter entrare nel mercato del lavoro. A parità di età, e in media, il salario dei migranti è di circa due terzi rispetto a quello dei tedeschi di nascita.

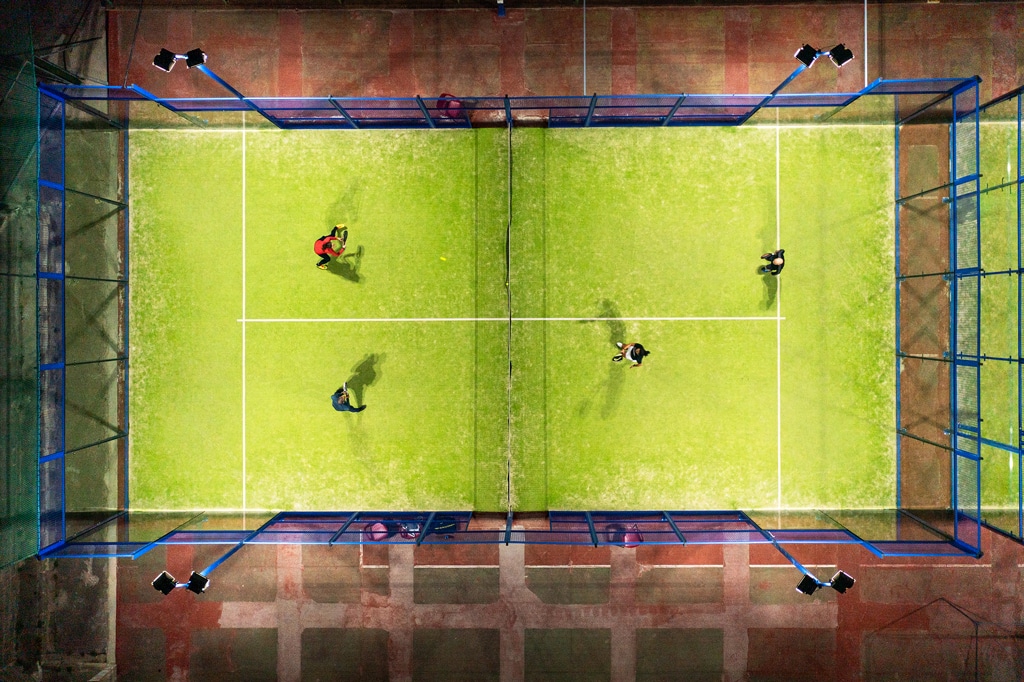

Circa metà della popolazione tedesca ha lavorato in qualche modo con i rifugiati

I migranti sono stati trasferiti in tutta la Germania. La maggior parte di loro vive fuori delle città. La cosa ha rappresentato un test per il governo decentralizzato della Germania, che attribuisce grandi poteri ai funzionari locali. (“A Berlino l’integrazione è solo una questione astratta”, si lamenta Rolf-Georg Köhler, sindaco di Göttingen). Uno studio su 92 comuni, finanziato dalla fondazione Robert Bosch, ha rilevato che molti dei rifugiati sono stati in grado di adattarsi piuttosto bene, creando per esempio i loro corsi di lingua mentre aspettavano che gli ingranaggi burocratici di Berlino si attivassero. La società civile è stata fondamentale. Köhler attribuisce all’associazione sportiva locale il merito di aver velocizzato l’integrazione: il linguaggio del calcio è universale. Circa metà della popolazione tedesca ha lavorato in qualche modo con i rifugiati. “Possiamo attivare un’intera rete se necessario”, dice Bettina Briesemeister, che gestisce un centro abitativo per rifugiati a Göttingen.

Intrico burocratico

Poi ci sono la confusione e l’inefficienza. Talvolta i funzionari non sanno quale settore dello stato sia responsabile di una determinata politica, mentre stati e comuni si scambiano le idee in maniera sorprendentemente rara. Più di seicento “uffici per stranieri” a corto di fondi sono responsabili per questioni come i permessi di lavoro e le espulsioni. L’intrico burocratico è sconcertante. “Chiedete a un qualsiasi profugo, quale sia la cosa che più teme, ed è la buca delle lettere”, dice Kabbani: contiene invariabilmente richieste, appuntamenti o avvisi da parte di enti governativi che non hanno mai sentito nominare.

Come molti paesi europei, la Germania ha faticato a espellere i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta. A più di duecentomila persone è stato garantito lo statuto di duldung (tollerato), il che significa che non hanno il diritto di rimanere nel paese, ma non sono soggetti a espulsione immediata. Forse altri cinquantamila non hanno uno status legale. Per evitare che sprofondino nell’apatia o peggio, le nuove regole prevedono che alcuni di loro possano lavorare o svolgere tirocini. Ma l’insicurezza rimane. Uno di questi richiedenti asilo respinti, Mohammad Walizada, un afgano che aveva lavorato con un’azienda di sminamento statunitense a Kabul, ha oggi un lavoro legale in un negozio di telefonia di Sylt, un’isola del mare del Nord. Ma ha rinunciato al suo obiettivo di ottenere un dottorato in Germania. “Non ho alcuna speranza, è semplice sopravvivenza”, dice.

“Esistono enormi differenze nell’esito dell’integrazione tra le persone che ricevono protezione e quante hanno lo status di duldung o la cui domanda viene respinta”, spiega Victoria Rietig del consiglio tedesco per le relazioni internazionali. Solo il 3 per cento di quante hanno lo status di duldung può muoversi liberamente in Germania, il che non aiuta a trovare un lavoro. E dal momento che la Germania non possiede una legge che attribuisce la cittadinanza alla nascita, i loro figli spesso possiedono lo stesso status, e rischiano di essere espulsi verso un paese che non hanno mai conosciuto. “È di queste persone che dovremmo preoccuparci”, dice Rietig.

La Germania sembra spaventata sia dal far rispettare le sue stesse regole sia dall’aiutare i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta a trovare una loro strada alternativa nella società tedesca. Con l’aumento del loro numero, anche il dilemma si fa più grave. Eppure il paese rimane paralizzato dalle battaglie politiche di cinque anni fa. La crisi dei migranti ha catapultato il partito d’estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) al terzo posto alle elezioni del 2017. In un sondaggio dello scorso anno è emerso che la maggioranza dei tedeschi ritiene che il paese non debba più accettare rifugiati. Di questi tempi i confini sono più calmi e la questione è meno scottante, ma non possono certo essere escluse nuove ondate di migranti dai paesi vicini europei. “Mama” Merkel, come è nota per molti rifugiati, ha abbandonato da molto tempo il suo mantra “Wir schaffen das” a favore di un credo più paradossale: la sua decisione di aprire le frontiere è stata giusta, ma non va più replicata.

Ahmad Denno, un siriano ben integrato che sta per diplomarsi a Berlino, divide i tedeschi in tre tipi: quelli che lo trattano normalmente, i razzisti che vogliono che se ne vada, e quelli per i quali è costantemente sotto esame. Quando gli viene chiesto se potrà mai sentirsi a casa qui, fa un’alzata di spalle. “Per alcuni non potrò mai essere un tedesco. Per altri già lo sono. Non mi sento straniero qui. Cerco semplicemente di avere una vita normale e sicura”.

(Traduzione di Federico Ferrone)

Questo articolo è uscito sul settimanale britannico The Economist.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it