Arrivati al 73esimo giorno di guerra nella Striscia di Gaza, tre domande e le relative risposte determineranno il proseguimento del conflitto.

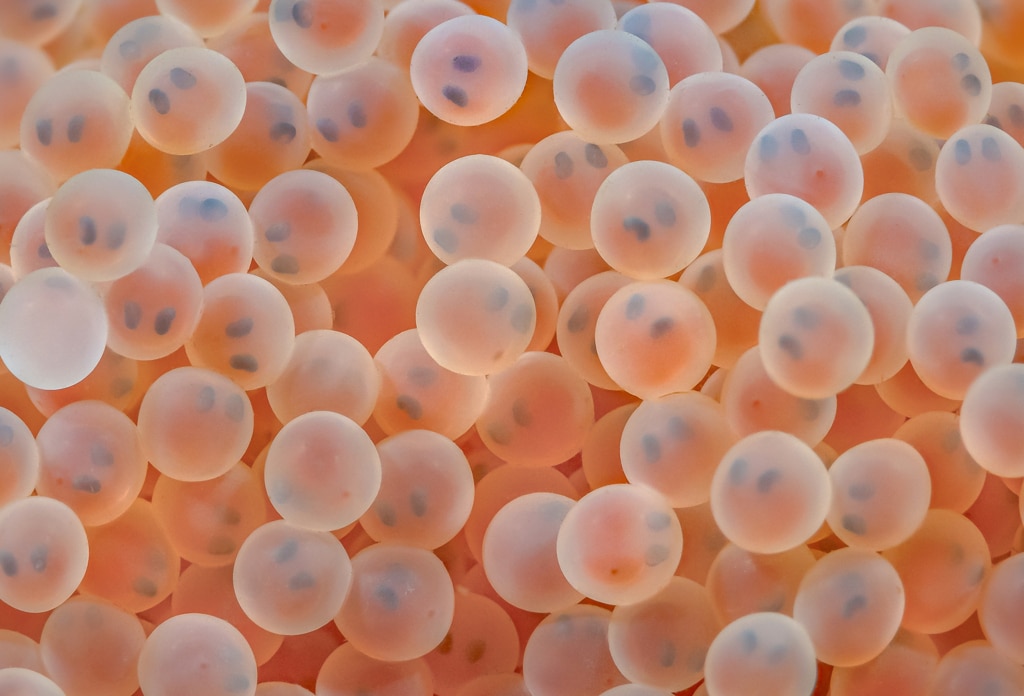

Prima domanda: in quale momento Israele sarà costretto a cedere alla pressione dei propri alleati (principalmente degli Stati Uniti) e a cambiare strategia? Il modus operandi dello stato ebraico dopo il massacro compiuto da Hamas nel sud del paese il 7 ottobre ha provocato un numero spropositato di vittime civili tra i palestinesi, tra cui migliaia di donne e bambini.

Tra le ultime vittime ce ne sono alcune che alimentano un acceso dibattito. Si tratta dei tre ostaggi israeliani uccisi mentre sventolavano una bandiera bianca, ma anche del rappresentante consolare francese morto nel bombardamento di un edificio che il Quai d’Orsay ha definito “residenziale”, bersaglio illegittimo di un attacco militare. Questi casi, come molti altri, smentiscono inequivocabilmente la narrativa ufficiale israeliana ed evidenziano la necessità di un cambiamento di approccio.

Il segretario alla difesa americano Lloyd Austin si trova in Israele per chiedere la fine dei bombardamenti massicci che provocano soprattutto vittime civili, a beneficio di raid mirati contro le strutture di Hamas.

La Francia, il Regno Unito e la Germania chiedono un cessate il fuoco per consentire la liberazione degli ostaggi. Malgrado la sua intransigenza, Israele sta valutando questa possibilità, tanto che il capo del Mossad ha nuovamente incontrato il primo ministro del Qatar, mediatore per gli ostaggi. Per quanto tempo Israele potrà continuare a seguire la sua strategia inflessibile? Non molto.

La seconda domanda ha una portata regionale. Dallo scorso 7 ottobre si pone costantemente il problema dell’estensione del conflitto, ed è precisamente per dissuadere l’Iran che gli Stati Uniti hanno dispiegato forze consistenti nella zona. Ma questo deterrente comincia a non bastare, almeno su due fronti.

Nel mar Rosso i ribelli sciiti huthi dello Yemen, sostenuti da Teheran, sono riusciti a stravolgere il traffico marittimo commerciale con un fitto lancio di missili. Diversi trasportatori internazionali hanno optato per la rotta del capo di Buona Speranza, più lunga e costosa. Le marine di Stati Uniti, Francia e Regno Unito sono intervenute per intercettare i missili degli huthi, entrando in questo modo nel conflitto.

A sud del Libano, invece, la tensione cresce a causa delle continue schermaglie tra Israele ed Hezbollah, un gruppo legato all’Iran. Israele chiede che Hezbollah arretri dietro la linea del fiume Litani, più lontano dallo stato ebraico. Gli americani sono preoccupati dagli attacchi israeliani contro l’esercito libanese, che giudicano inutili e provocatori. Il 18 dicembre la ministra degli esteri francese Catherine Colonna sarà a Beirut, in un contesto esplosivo.

Quanto tempo reggerà questo equilibrio? Anche in questo caso tutto lascia pensare a un’escalation imminente.

La terza domanda riguarda la politica interna israeliana e il destino del primo ministro Benjamin Netanyahu, aspramente criticato dalla maggioranza dei suoi concittadini.

La morte dei tre ostaggi per mano dell’esercito israeliano ha alimentato ulteriormente la collera e la frustrazione nei confronti di un leader che ha incarnato la rabbia del suo popolo dopo il 7 ottobre, ma che continua evidentemente a preoccuparsi della propria sopravvivenza politica.

Davvero Netanyahu resterà al suo posto fino alla fine della guerra, guidando un fronte ostile agli Stati Uniti e a una parte dell’opinione pubblica israeliana? Il destino del primo ministro avrà un peso consistente su quello del conflitto e soprattutto del dopoguerra.

Oggi queste tre domande non hanno risposta, ma diventano più cruciali ogni giorno che passa.

(Traduzione di Andrea Sparacino)

|

Iscriviti a Mediorientale |

La newsletter sul Medio Oriente a cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

|

| Iscriviti |

|

Iscriviti a Mediorientale

|

|

La newsletter sul Medio Oriente a cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

|

| Iscriviti |

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it